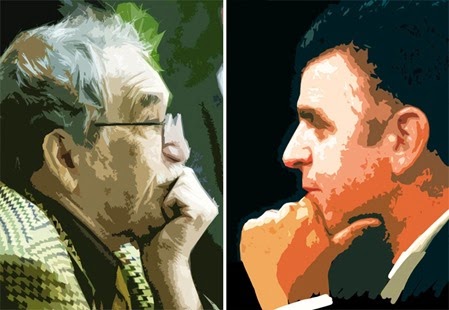

PERFIL publica la charla que García Márquez y el dirigente montonero mantuvieron en 1977 a bordo de un avión. Galería de imágenes.

Lo primero que impacta es su corpulencia de cemento armado. Lo segundo, su increíble juventud: 28 años. Ojos vivaces e intensos, risotada fácil que se abre sobre dientes marmóreos y raleados, patillas de pelo áspero, rojo y frondoso, y bigotes tan cuidados que podrían, lo más bien, ser postizos. De todos modos, tanto por el físico como por el comportamiento, basta con verlo una sola vez para entender por qué es tan difícil desacovacharlo: parece un enorme gato.

“Hola”, dice dándome la mano. “Soy Mario Firmenich”. Que es como decir: el secretario general del Movimiento Montonero, el hombre más rastreado de las fuerzas represoras de la Argentina y uno de los más perseguidos del mundo por los periodistas. Y, sin embargo, su porte es tan natural que hasta podría parecer, también, mampostería. Es por eso que comienzo la entrevista tratando de pincharlo, de irritarlo.

“La junta militar presidida por el general Jorge Videla hace ya un año que está en el poder”, le digo. “Mi impresión personal es que este lapso de tiempo le bastó para exterminar a la resistencia armada. Ahora ustedes los montoneros no tienen nada que hacer, al menos en el terreno militar. Están despachados”.

Mario Firmenich no pierde la compostura. Su respuesta es seca e inmediata. “Desde octubre de 1975, cuando todavía Isabelita Perón estaba en el gobierno, ya sabíamos que en un año habría golpe. No hicimos nada para impedirlo porque, en definitiva, también el golpe formaba parte de la lucha interna del movimiento peronista. Pero hicimos nuestros cálculos, cálculos de guerra, y nos preparamos para sufrir, en el primer año, un número de bajas humanas no inferiores a 1.500 unidades. Nuestra cuenta era ésta: si lográbamos no superar este nivel de pérdidas, podíamos tener la seguridad de que, tarde o temprano, venceríamos. ¿Y qué pasó? Pasó que nuestras bajas fueron inferiores a lo previsto. En cambio, la dictadura perdió aliento, ya no tiene salida, mientras nosotros gozamos de un gran prestigio entre las masas y somos en Argentina la opción política más segura para el futuro inmediato”.

Es una respuesta arrogante, precisa y elocuente. Y, sin embargo, no termina de convencerme. Tengo la impresión de que subyazca un optimismo calculado. Se lo digo: “Soy optimista y me gusta la gente optimista, pero de las personas que son demasiado optimistas desconfío. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, que también los militares hayan calculado con anticipación sus propias bajas? Son presupuestos que nadie conoce.

Probablemente, también ellos piensen que ganaron, ¿por qué no?”. Firmenich admite esta posibilidad, pero rebate muy rápidamente: “Los militares, cierto, deben haber calculado que entre marzo y diciembre de 1976 podrían aniquilar cualquier fuerza organizada que les fuese adversa, y poder dedicarse luego, en 1977, a cazar los últimos desechos dispersos. Más que cálculos concretos eran también hipótesis políticas: quizá ni siquiera ellos lo creyeron de veras. Aunque si lo creyeron, peor para ellos; porque esto significa que no conocen la dialéctica de un treinteno peronista”.

A pesar de tanta ostentación de lucidez política, todavía no logro escapar de la impresión de estar hablando, sobre todo, con un hombre de guerra. Y, de hecho, Mario Firmenich tuvo en su vida poco tiempo para dedicarse a otra cosa que no fuese la guerra desde que nació, en 1948, en Buenos Aires. Es hijo de un agrimensor que se graduó en Ingeniería a edad adulta: típico producto de la clase media asalariada argentina. En 1955, cuando la caída de Perón, Mario Firmenich tenía apenas 7 años, pero nunca olvidó la impresión que le causó ver pasar un camión cargado de obreros armados sólo con palos para defenderse contra el golpe militar. Hasta aquel momento Argentina había tenido, en menos de 22 años, 14 presidentes de la República, y ninguno había terminado su mandato.

El general Aramburu, el hombre que había echado a Perón de la presidencia, estuvo en el poder por cuatro años. Después se retiró a vida privada, y se encerró en un departamentito del octavo piso del número 1053 de la calle Montevideo, Buenos Aires, manteniéndose aparentemente lejos de cualquier actividad política. El 29 de mayo de 1970, dos jovencitos vestidos con uniforme militar lo levantaron de su casa, a las nueve de la mañana, con el pretexto de asegurar mejor su protección. Aramburu fue conducido hacia una vieja granja de la periferia de Buenos Aires, juzgado, condenado y fusilado.

Alguien debía haberles dicho a los autores de aquella ejecución capital que si hubiesen enterrado el cadáver bajo 50 kilos de cal viva, no hubiesen quedado siquiera los huesos. En cambio, sucedió justo lo contrario: el cuerpo se conservó intacto y de allí a poco tiempo afloró a la superficie y fue descubierto.

El movimiento peronista que se atribuyó la ejecución de Aramburu era en aquel tiempo casi desconocido; llevaba un nombre que pegó, Montonero. Mario Firmenich, que entonces tenía 22 años, había formado parte del comando que llevó a cabo la operación Aramburu. Pero no había entrado en la casa de Aramburu. Se había quedado en la vereda de enfrente, vestido de mariscal de policía, para vigilar que nadie viniese a mover el camioncito con el cual había proyectado transportar al general, y que no habían podido estacionar bien. Antes de aquella empresa había participado en otras 17 operaciones, pero su nombre no lo conocía nadie. El movimiento estaba por entonces compuesto sólo por diez personas, y Mario Firmenich estaba tercero en el orden jerárquico. Es por esto que digo que tanto su formación como su experiencia han sido sobre todo guerreras; pero cuando le hago observar que, a mi entender, lo que falta en Montoneros es la capacidad de operar decisiones políticas y que en la cabeza no tienen otra cosa que el aspecto militar del problema, Firmenich reacciona con mucha vivacidad. Yo insisto y le repito que, siempre según mi entender, la solución militar es la extrema, estrechísima alternativa que les queda a los montoneros. “Pero no, no es cierto, es todo lo contrario”, me replica él de inmediato: “Uno de los rasgos característicos de nuestra guerra revolucionaria es que no fue el ‘foco’ guerrillero el que generó el movimiento de masas: es el movimiento de masas el que precedió a la guerrilla, y de un buen cuarto de siglo. El movimiento de masas en Argentina comenzó en 1945 y el movimiento armado recién en 1970”.

En síntesis, su idea es que el movimiento de masas del peronismo avanza empujado por la dinámica misma de la propia conciencia y algunas veces precede incluso a la vanguardia política, cuando no hasta la suplanta. Dice que este movimiento tiene por objetivo la búsqueda de la justicia social, de la independencia económica y de la soberanía política de la Argentina. Es antiimperialista y antioligárquico, y dado que por 25 años pudo accionar sin la vanguardia política, este mismo hecho lo ha transformado también en antiburocrático, consecuencia de la traición de sus burócratas. “Hemos llegado a la lucha armada sólo cuando se agotaron y perdieron sentido todas las otras posibilidades de lucha política”, dice. “A cierto punto no tuvo más sentido el voto, no tuvo más sentido la creación de coaliciones electorales en compañía de candidatos no peronistas, no tuvieron más sentido ni el voto en blanco, ni el proyecto de golpe de Estado populista y ni siquiera los tres sucesivos y todos prematuros intentos de guerrilla rural. No tuvo ya sentido siquiera el regreso pacífico de Perón. Lo que quiero decir: el proceso no comenzó con los montoneros; los montoneros fueron su inevitable conclusión. Pero inclusola decisión de darse a la lucha armada ha sido, en sí, una política de masas”.

De toda la conversación que tuvimos, el tema que quizá más lo fascinó fue el de las modalidades absolutamente originales que tiene la guerra en la ciudad. Firmenich está persuadido de que el no poder disponer de zonas liberadas, en lugar de obstaculizar, facilita al revolucionario la guía política de las masas. Es decir, mientras el ejército está obligado a permanecer encerrado en sus cuarteles, los montoneros están por todos lados, y navegan en las masas como peces en el agua. El de los montoneros es un ejército que tiene sus propias fuerzas en el territorio enemigo; un ejército que se desarma cada noche cuando sus militantes van a casa a dormir, pero que sigue estando intacto y vigía incluso cuando sus soldados duermen.

Sin que él se dé cuenta, el análisis político-militar de Firmenich asume de a poco tonos líricos. Y yo trato de empujarlo por este camino: le pregunto, de una, si no piensa que tantos años de durezas, de peligros y de luchas hayan terminado por deshumanizarlo. El no se deja atrapar; responde: “Nadie se deshumaniza en una lucha humanista”. Sí, es una bella frase de un político; quizá hasta sea una frase verdadera, pero antes que nada es una frase que tiene un sonido literario. Y sin embargo, a Mario Firmenich, que terminó regularmente la escuela secundaria y que cursó por un par de años la facultad de Ingeniería, la literatura no le gusta. Nunca leyó una novela. Lee sólo libros políticos y casi nunca llega al final. Busca sólo en el índice las cosas que más le interesan, y va derecho.

Naturalmente, me mueve a suponer que este modo suyo de leer se debe a la vida tumultuosa que lleva. Pero él sostiene que no. Una cosa es vivir escondido, dice; otra es vivir en la clandestinidad. Firmenich está en la clandestinidad, y esto quiere decir que sus enemigos no saben cómo encontrarlo, pero él igual conduce su rutina doméstica, recibe visitas de amigos íntimos, asiste a ciertas fiestas muy privadas e incluso dedica ciertas horas del día a mirar televisión. El único verdadero problema es andar por la calle: Firmenich puede hacerlo sólo al precio de severísimas medidas de seguridad. Y así, lo que más le disgusta es no poder ir al cine. En los últimos siete años vio apenas tres películas.

Es natural imaginarse que un hombre que no sale de casa si no es para cumplir acciones de guerra haya estado muchas veces al borde la muerte. El, en cambio, tiene la impresión de haber corrido peligro sólo una vez, y por un operativo que, considerado a distancia de tiempo, en el fondo ni siquiera valía tanto la pena. Fue en diciembre de 1970: él y un compañero disfrazado de camarero trataron de desarmar a un policía que estaba de guardia nada menos que en el portón de la residencia presidencial de Olivos. Le quitaron la metralla, pero no antes de que el policía lograse disparar y herir a Mario Firmenich en un dedo: “Fue un milagro”, cuenta él, con mucho buen humor, “porque aquel dedo impidió que la bala me diera en el corazón”.

De un pincelazo, como por error, me cuenta que uno de los placeres más grandes de su vida es jugar con sus hijos. La noticia no me sorprende. La novedad más sorprendente que, en efecto, encontré en los militantes montoneros es que incluso cuando van por el mundo en misiones difíciles se llevan a los hijos. En sus refugios clandestinos los he visto cambiar pañales, dar el biberón a los niños, mecerlos entre los brazos y, mientras tanto, participar en una reunión política. “Es natural”, comenta Firmenich, riéndose con gusto: “Terminaron los tiempos en que se pensaba que fuese justo prohibirnos tener hijos”. Y agrega que si treinta años atrás los vietnamitas hubiesen pensado de ese modo, no habrían tenido a nadie más para ganar la guerra. “Los hijos son nuestra retaguardia”, dice.

El tema de los hijos lo trae otra vez a la situación de la Argentina: el país tiene el índice de desarrollo demográfico más bajo del continente. Es un país casi desierto, que debería duplicar su población si quiere lograr consolidar su propia independencia y enfrentarse al futuro. “Una familia tipo, en Argentina, hoy tiene tres hijos”, dice Firmenich, “es necesario que en el futuro tenga cinco. Dos para mantener en el mismo nivel el índice demográfico; tres para duplicarlo”. Pero sus consideraciones no son sólo de orden técnico: por experiencia de militante sabe que quien tiene hijos milita de otra manera en comparación con quien no los tiene. Entre otras cosas, porque está más atento a sí mismo y a su propia conservación.

No parece interesarle demasiado la pregunta que le hago, y que en estos tiempos es ritual en conversaciones de este tipo: ¿Qué espera que haga (Jimmy) Carter respecto de América Latina? Se limita a responder (creo que sin equivocarse) que “la libertad no puede venir de afuera”. En cambio, se vuelve todo radiante cuando le pregunto si se arriesga a hacer un pronóstico sobre el futuro inmediato de su país. “Por supuesto”, dice. “Este año terminará la ofensiva de la dictadura y, finalmente, se presentarán las condiciones favorables para nuestra contraofensiva final.

Y, al mismo tiempo, se verá que la única alternativa concreta a la dictadura es el movimiento peronista y montonero, que llevará a la creación del partido montonero.

Luego se pasará a la constitución de un frente de liberación nacional con objetivos antidictatoriales, antioligárquicos, antiimperialistas”. Firmenich está convencido de que la burguesía nacional, gravemente golpeada en sus intereses por las multinacionales, descapitalizada por las empresas del Estado, entrará también ella a formar parte de la coalición. Piensa que en el frente de la coalición confluirán incluso los partidos radical, intransigente y comunista, que aceptarán una transición al socialismo sobre la base de un programa aceptable para todos: expropiación de los monopolios extranjeros y expropiación de los monopolios nacionales. En definitiva, se encontrarán todos de acuerdo sobre un programa que respetará la propiedad privada de la pequeña empresa y de la cooperativa, pero que tendrá como objetivo la disolución tanto de las grandes empresas extranjeras como de la industria monopólica de Estado. Firmenich está tan convencido de esto que atribuye la derrota de los intentos revolucionarios de los años 60, en América Latina, al error de no haber entendido el rol que tienen las burguesías nacionales como empuje decisivo hacia la síntesis entre lo militar y lo político. “La revolución argentina”, concluye con un gran suspiro, “será la revolución de América Latina”.

Quizá tenga razón, pero no quiero darle la satisfacción de cerrar el coloquio con un tono tan triunfalista. Y entonces le arrojo una provocación algo dura de digerir para alguien nacido en el Río de la Plata: “Antes del Che Guevara, los argentinos no se sentían latinoamericanos. Ahora, en cambio, creen ser ellos los únicos latinoamericanos”. El irrumpe con una espléndida risotada que desarticula completamente su inmensa cautela de gato. A punto de cerrarse la puerta a mis espaldas, trato de precisar un último particular: “¿Desde dónde fechamos esta entrevista?”. Y él, haciéndome un cordial gesto de saludo, me responde: “Desde donde te parezca”. Que es como decir: desde ningún lugar. Más tarde, en el auto, mientras me voy, repasando mentalmente aquella conversación de casi dos horas, de un trazo me doy cuenta de cuál es la verdad: Mario Firmenich es el hombre más extraño que haya encontrado en mi vida.

Copyright L’Espresso,

Italia, 17 de abril de 1977.

Traducción: Matías Marini.

No hay comentarios:

Publicar un comentario